全国でも珍しい全学生が協働ロボットを使えるように 三条市立大学が協働ロボット導入でさっそくテープカットで成果を披露 (2025.3.29)

三条市立大学(アハメド・シャハリアル学長・新潟県三条市)は、人と一緒に働くことを前提に設計された最新の「協働ロボット」を導入した。新年度から2年生必修の実習となる。一般に協働ロボットを研究室で活用することが多く、今回のように全学生が協働ロボットを使えるようになるのは全国的にも珍しい。

大型の産業ロボットは安全確保のため人間と同じスペースで使えず、柵や囲いで仕切られた中で稼働する。一方、協働ロボットは人間と協働するために、人がふれたら自動停止するなど安全機能が備わり、柔軟な動作や簡単な操作が特徴になっている。

とくに中小企業では、人手不足や働き方改革への対応が求められるなか、導入のハードルが比較的低い協働ロボットが注目を集めている。AIと組み合わせてより賢い判断や動きが可能になり、人とロボットの連携はさらに高度になると見られている。

三条市立大学では、可搬重量が0.75kgと3.0kgの2種類の実習・研究向け協働ロボットを2台ずつ、計4台を導入した。いずれも6軸ロボットアームを備え、2月21日から試験的に稼働している。購入費用や設置費用を含めて事業費は約1500万円。

静電容量検知式で、ロボットアームにふれると自動停止する。難しいプログラミング言語だけでなく、子どものプログラミング学習などに使われるブロックをつなげるプログラミングも使え、直接ロボットを手で動かして動作を覚えさせるダイレクトティーチングにも対応する。

三条市立大学は、産学連携実習で企業実習を前に機械操作を実習で体験してもらおうと、これまで切削、機械加工、計測機械を重点に導入してきた。さらに実習項目の充実を図っていこうと、地元でもこれから導入が進むと思われる先進的な協働ロボットを実習に導入することにした。

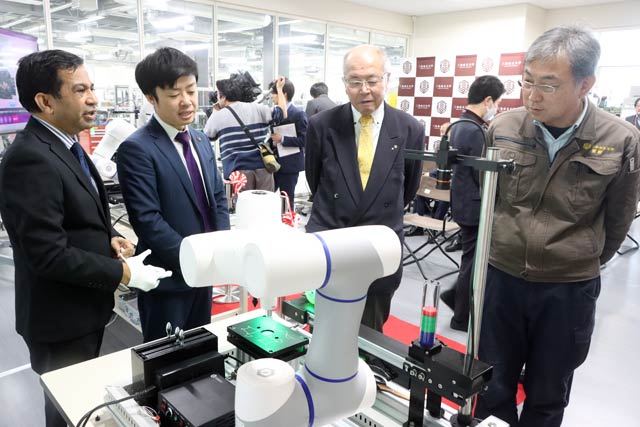

協働ロボットがはさみを入れる動作は、学生がプログラミングした。はさみを保持するアタッチメントも学生が3Dプリンターで製作しており、テープカットで早くも実習の成果をお披露目ともなった。学生がデモンストレーションも行った。

新年度から工学部教授に着任する稲川直裕教授が大分県からリモートで参加した。稲川教授は「きょうのデモ動作を学生にプログラムしてもらったところ、わずか数日で使いこなせるようになった。これは学生が企業に就職してすぐに現場で技術的な概念実証ができることを意味している」とし、「学生たちは必ずや人手不足解消や省力化の役に立つようになるので、ぜひご期待ください」とアピールした。

三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com