「つばめになって」渡り鳥のように帰る場所を探して 若き世代が見つめる“地元との関わり”燕の「まちトープ」で展覧会 (2025.10.17)

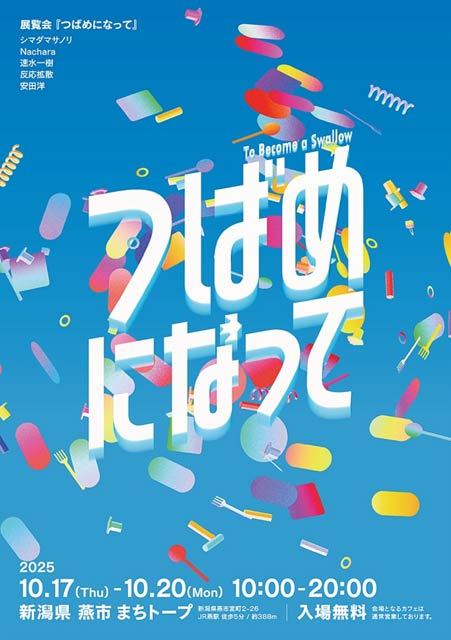

新潟県燕市宮町の複合施設「まちトープ」で17日、展覧会「つばめになってーTo Become a Swallow」が始まった。タイトルの「つばめ」は、もちろん燕市のことで、同時に空を渡る鳥のツバメでもある。東京で活躍する若手アーティストが燕市に滞在して創作に取り組む「アーティストインレジデンス」を柱に、作品を通して5組の作家と燕の新しいかかわりを探る4日間の試みでもある。会期は20日まで。

地元出身の若手デザイナーが企画

展覧会を企画したのは、新潟市南区出身のデザイナー土田啓太さん(28)。母の実家の家業は、おろし金を製造する燕市の(株)ツボエだ。

県立燕中等教育学校時代から映像制作を手がけ、明治大学総合数理学部を卒業。学生時代からデジタルアート集団「チームラボ」に在籍し、卒業後は正社員となって世界各地のプロジェクションマッピングやアート展示を手がけた。

現在は自動車メーカーのデザイナーだが、今回の展覧会では、「ひとりの表現者」であり、「燕にゆるやかにつながる若者」としてこの地に戻ってきた。

「東京で働きながらも、ふと地元の空気を思い出すことがある。観光でも帰省でもない、自分なりの燕とのかかわり方を探してみたかった」と土田さんは語る。

タイトルの「つばめになって」にもその思いを込めた。ツバメは毎年、巣に帰る渡り鳥だが、必ずしも同じ個体が帰ってくるわけではない。それでも人々は「ことしもツバメが帰ってきた」と思う。そのゆるやかで断続的な関係を、今の世代なりの地元とのかかわり方として重ね合わせた。

5組のアーティストが滞在制作

今回の展覧会には、土田さんを含む5組の作家が参加している。東京の作家はいずれも東京を拠点にしながら、燕市での滞在制作を新作1点を制作、発表している。作品解説はおろし金の抜き型を利用し、三条市下田地区で伝承される大谷地和紙に文字を印刷した。

■ シマダマサノリ(イラストレーター)

地元燕市出身で、会場の「まちトープ」の代表。グラフィックデザインを手がけ、今回は東京と燕をつなぐ新幹線の車窓風景をモチーフにしたデジタル作品「揺らぎの習作」を出品した。

「東京では直線的で無機質な景色が続くが、大宮を過ぎると山や川の曲線が現れる。その変化の中に、自分の心拍数が落ち着いていく感覚を重ねた」と話す。

都会と故郷、緊張と安堵。その間を往復する感情を画面の中で穏やかに可視化している。

■ Nachara(ナチャラ/ペインター作家)

慶應大SFC出身で、東京生まれ。ふだんはペインターとして活動。初めて訪れた燕で、地元の工場や田園地帯を歩きながら制作した油絵を出展した。

作品は油彩の「燕に戻る」。くもり空の下に広がる連山を描き、初夏の燕で感じた帰る途中の風景を形にした。

制作に使ったキャンバスの木枠は、地元のホームセンターで木材を買って自作。下地の素材も地元で調達し、「現地の素材だけで作る」ことを制作ルールにした。「粟ヶ岳のふもとの景色に強くひかれた」と言う。

■ 速水一樹(アーティスト)

栃木県足利市を拠点に活動。金属素材を用いた屋外インスタレーションが得意だ。燕ではフォーク製造の廃材の口金を鎖状に連ね、市内の橋やフェンスに巻き付ける「循環(Circulation)」を発表した。

「鉄は燕の象徴的な素材であり、再利用を繰り返す。リサイクルという営みを街そのもののリズムとしてとらえ直したかった」。設置作業もパフォーマンスのひとつで、制作風景自体を映像作品として展示している。

■ 反応拡散(Reaction Diffusion)

土田さんがチームラボ時代の同僚4人と立ち上げたアートコレクティブ。地元企業の協力で、真ちゅうワイヤーの廃材を使った光のインスタレーションを制作した。

工場で放電加工に使われた後のワイヤーを空間に張りめぐらせた。照明やプロジェクター、ムービングライトで照らし、金属が輝く。

「工場の廃材にも美しさがある。燕の“ものづくりの循環”を、光と影で可視化したかった」と土田さん。使用後のワイヤーは展示後に再び工場へ戻され、リサイクルされる。展示自体が循環を象徴する仕掛だ。

■ 安田洋(日本画家)

東京都出身で、現在は燕中等教育学校の美術教師を務める。土田さんの中学・高校時代の恩師でもある。

出展作「六月の風」は、岩絵具を使った六曲屏風の日本画。「草を描かず、風そのものを描く」ことをテーマに、燕の初夏を思わせる柔らかな緑と光を表現した。

安田さんは十数年前に燕に移住して創作を続ける。「生活の中にある風景が作品になる」と語る安田さんの姿に、土田さんは「燕で生きる覚悟のようなものを感じた」と話す。

Nacharaさん「地域を作品のネタとして消費したくなかった」

「作家として、その地域を作品のネタとして消費したくなかった」。Nachara(本名:斎藤夏美)さん(28)は、一方的に地域からインスピレーションを得るのではなく、「地域の人にとっても自分にとっても、お互いが自然で心地いいコミュニケーションをとりながら、自然な形で作品が生まれる」ことを目指した。

参加アーティストは「うまく作品に(地域の魅力を)閉じ込めたかなって思っている」と、今回の企画の手応えを語る。

ことし6月の燕の滞在中、ツボエの工場で徹夜で絵を描き、5×3.5mの大作を制作した。その姿に工場の社長夫人や、土田さんの母が「自分たちも何かやりたい」と感じ、後日、母は絵画教室に申し込んで絵を習い始めた。「作品が何かきっかけにつながったんだなっていうのもうれしかった」とNacharaさん。

また、滞在を終えて東京に戻ると、日常の風景が違って見え始めた。「急に燕製品が目につくようになったり、これは燕がかかわってのかとか、飲食店でここのおろし金は何を使ってるんだろうみたいになり始めたり」。

「東京だったら全然、地域に影響力をもたないイベントが、燕はまち全体が何かやっているねと気づいてくれる」。人の流動性が高く、地域とのつながりが希薄な都市部とは対照的に、燕市では個人の活動がまちに広がる。

地域を消費するのではなく、対等な関係性を築くことで、アートは人とまちを豊かにする。その相互作用が、今後の地域活性化や新たな文化創造にどうつながるのか、その可能性が期待される。

外と内をつなぐ「遊び場」

展覧会は単なる作品発表の場ではない。土田さんにとっては、地元と外の人が混ざる遊び場でもある。

東京で活動する友人たちを燕に招き、観光ではなく、一緒に遊び、つくる時間を共有したいという思いで始まった。

「東京の友だちが燕の工場を見て“水がうまい”“空気が違う”と言うのを聞いて、改めてこの町の魅力を再発見した。学生時代は早く東京に出たいと思っていたけれど、今はここが誇らしい」と笑う。

滞在中、作家たちは工場を見学し、地元の職人や家族との食卓を囲んだ。廃材や工具、町の風景がそのまま作品素材となった。

「作品を作ること自体が町を知ることになり、外から来た人にとっても参加の形になった」と土田さん。

「なんでも焼き」でつながる

19日には関連イベント「つばめのなんでも焼き」が開かれる。東京・中野の地域文化に着想を得たイベントを再現する。参加者が好きな食材を持ち寄り、会場前の囲炉裏型コンロで自由に焼いて食べる。

「アートに興味がなくても、食を通して誰もが交流できる。アーティストと話すきっかけにもなれば」と土田さん。展示と日常の垣根をなくし、「まちとアートのあいだ」をゆるやかに行き来できる場を目指す。

若者が地元を“再発見”する契機に

展覧会では、地元を離れた若者たちが自分なりに燕と関わる新しい方法を提示する。

「継ぐ家業がなくても、地元に帰る理由がなくても、遊びに帰ってもいい。年に一度でも、何かをつくるためでもいい。そういうゆるやかな関係の積み重ねが、地域の未来をつくるのでは」と土田さんは語る。

願いは、この展覧会をきっかけに世代や立場を越えた交流が生まれることだ。

今後も毎年の開催を視野に入れている。「今回の展覧会はあくまで第一歩。もっと多様な表現や遊びが生まれてほしい。音楽やデザイン、料理などいろんな分野の仲間を呼んで、燕を遊び直す場にしていきたい」。

廃工場を活用した美術館構想も温めている。「ものづくりの町だからこそ、アートを受け入れる余白がある。工場を改装して展示空間にすれば、燕ならではの文化発信ができると思う」と夢は膨らむ。

地域と世代をつなぐ「燕の風」

燕市に吹く秋の風の中で、若い世代が「地元を見つめ直す」きっかけを提供する展覧会。その名の通り、ツバメのように羽ばたき、また帰ってくる。そんな循環を願う若者たちの姿があった。

4日間とも午前10時から午後8時まで開催、入場無料。

三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com